Network analysis of factors related to non-suicidal self-injury among middle school students in Guizhou Province

-

摘要:

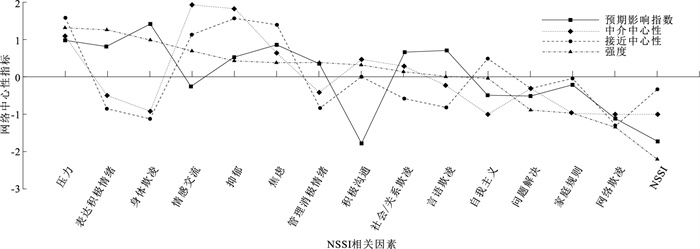

目的 探索贵州省中学生非自杀性自伤行为(NSSI)相关因素之间的关系,为预防青少年高风险行为提供依据。 方法 采用分层整群随机抽样方法,于2023年4—10月选取贵州省遵义市、黔南州、铜仁市1 034名初、高中学生为调查对象,采用青少年自我伤害行为问卷、家庭功能评定量表等进行问卷调查,使用R 4.4.1软件进行网络分析可视化、中心性指标及结果稳定性评估。 结果 贵州省中学生NSSI行为的检出率为29.6%,男生检出率为25.5%,女生检出率为33.1%,差异有统计学意义(χ2=7.07,P < 0.05)。有无NSSI中学生的情感交流、自我主义、家庭规则、积极沟通、问题解决、表达积极情绪和管理消极情绪自我效能感、欺凌受害各维度得分差异均有统计学意义(Z=-13.66~-7.05,P值均 < 0.01)。中学生NSSI与社会/关系欺凌、抑郁、焦虑均呈正相关,且在网络中存在较为紧密连接(r值分别为0.35,0.43,0.42,P值均 < 0.01)。中心性指标提示强度和接近中心性最高为压力(Z值分别为1.29,1.58),中介中心性最高为情感交流(Z=1.91),预期影响指数最高为身体欺凌(Z=1.44)(P值均 < 0.05)。 结论 压力、情感交流、身体欺凌在NSSI相关因素网络中有着重要影响,社会/关系欺凌、抑郁、焦虑与中学生NSSI行为存在较强的直接相关。 Abstract:Objective To explore the relationship between related factors of non-suicidal self-injury behavior (NSSI) among middle school students in Guizhou Province, so as to provide the evidence for preventing high-risk behaviors in adolescents. Methods A stratified cluster random sampling method was used to select 1 034 junior and senior middle school students from Zunyi City, Qiannan Prefecture and Tongren City in Guizhou Province from April to October in 2023. Questionnaire survey was conducted to collect information including Adolescent Self-injury Scale and Family Assessment Device. The R 4.4.1 software was employed for network analysis visualization, centrality indicators, and result stability assessment. Results The detection rate of NSSI behavior among middle school students in Guizhou province was 29.6%, with a detection rate of 25.5% for boys and 33.1% for girls, showing a statistically significant difference (χ2=7.07, P < 0.05). There were statistically significant differences in scores of emotional communication, egoism, family rules, positive communication, problem-solving, expression of positive emotions and management of negative emotions self-efficacy, and bullying victimization in various dimensions between middle school students with and without NSSI (Z=-13.66 to -7.05, P < 0.01). NSSI among middle school students was positively correlated with social/relational bullying, depression and anxiety, and there were relatively close connections in the network (r=0.35, 0.43, 0.42, P < 0.01). Centrality indicators showed that the highest in strength and closeness centrality were stress (Z=1.29, 1.58), the highest in betweenness centrality was for emotional communication (Z=1.91), and the highest in expected influence index was for physical bullying (Z=1.44)(P < 0.05). Conclusions Stress, emotional communication and physical bullying have significant impacts in the network of factors related to NSSI. Social/relational bullying, depression and anxiety have strong direct correlations with NSSI behavior among middle school students. -

Key words:

- Self-injurious behavior /

- Mental health /

- Network analysis /

- Students

1) 利益冲突声明 所有作者声明无利益冲突。 -

表 1 贵州省有无NSSI行为中学生各量表得分比较[M(P25,P75)]

Table 1. Comparison of scale dimension scores for middle school students with and without NSSI behavior in Guizhou Province[M(P25, P75)]

NSSI行为 人数 家庭功能 情绪调节自我效能感 压力 焦虑 抑郁 欺凌受害情况 情感交流 积极沟通 自我主义 问题解放 家庭规则 表达积极情绪 管理消极情绪 言语 身体 社会/关系 网络 无 728 16(12, 19) 15(13, 17) 9(7, 12) 18(16, 20) 11(9, 12) 25(22, 28) 34(29, 42) 8(2, 14) 6(2, 12) 4(0, 10) 5(4, 7) 4(4, 5) 4(4, 6) 4(4, 4) 有 306 20(16, 23) 13(11, 15) 11(9, 14) 17(15, 18) 12(10, 14) 22(19, 26) 28(23, 33) 16(10, 24) 14(8, 22) 14(6, 20) 7(6, 9) 5(4, 8) 6(5, 8) 4(4, 4) Z值 -10.75 -9.66 -8.74 -7.50 -7.63 -7.73 -11.11 -12.75 -13.64 -13.66 -10.03 -9.99 -11.14 -7.05 P值 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -

[1] QU D, WEN X, LIU B, et al. Non-suicidal self-injury in Chinese population: a scoping review of prevalence, method, risk factors and preventive interventions[J]. Lancet Reg Health West Pac, 2023, 37: 100794. [2] LIU C R, WAN L P, LIU B P, et al. Depressive symptoms mediate the association between maternal authoritarian parenting and non-suicidal self-injury among Chinese adolescents[J]. J Affect Disord, 2022, 305: 213-219. doi: 10.1016/j.jad.2022.03.008 [3] 蔡玉清, 董书阳, 袁帅, 等. 变量间的网络分析模型及其应用[J]. 心理科学进展, 2020, 28(1): 178-190.CAI Y Q, DONG S Y, YUAN S, et al. Network analysis and its applications in psychology[J]. Adv Psychol Sci, 2020, 28(1): 178-190. (in Chinese) [4] EPSLAMP S, BORSBOOM D, FRIED E I. Estimating psychological networks and their accuracy: a tutorial paper[J]. Behav Res Methods, 2018, 50(1): 195-212. doi: 10.3758/s13428-017-0862-1 [5] 冯玉. 青少年自我伤害行为与个体情绪因素和家庭环境因素的关系[D]. 武汉: 华中师范大学, 2008.FENG Y. The relation of adolecents' self-harm behaviors individual, emotion characteristics and family environment factors[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2008. (in Chinese) [6] 李荣风, 徐夫真, 纪林芹, 等. 家庭功能评定量表的初步修订[J]. 中国健康心理学杂志, 2013, 21(7): 996-1000.LI R F, XU F Z, JI L Q, et al. Revision of Family Assessment Device(FAD)[J]. Chin J Health Psychol, 2013, 21(7): 996-1000. (in Chinese) [7] 王玉洁, 窦凯, 刘毅. 情绪调节自我效能感量表的修订[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2013, 12(1): 45-50.WANG Y J, DOU K, LIU Y. Revision of the Scale of Regulatory Emotional Self-efficacy[J]. J Guangzhou Univ (Soc Sci Ed), 2013, 12(1): 45-50. (in Chinese) [8] 龚栩, 谢熹瑶, 徐蕊, 等. 抑郁-焦虑-压力量表简体中文版(DASS-21)在中国大学生中的测试报告[J]. 中国临床心理学杂志, 2010, 18(4): 443-446.GONG X, XIE X Y, XU R, et al. Psychometric properties of the Chinese versions of DASS-21 in Chinese college students[J]. Chin J Clin Psychol, 2010, 18(4): 443-446. (in Chinese) [9] 谢家树, 魏宇民, Bear George. 特拉华欺凌受害量表(学生卷)中文版再修订及初步应用[J]. 中国临床心理学杂志, 2018, 26(2): 259-263.XIE J S, WEI Y M, BEAR G. Revision and preliminary application of Chinese version of Delaware Bullying Victimization Scale-student[J]. Chin J Clin Psychol, 2018, 26(2): 259-263. (in Chinese) [10] 胡达振, 王璐, 段文静, 等. 中学生非自杀性自伤风险预测模型的构建与评价[J]. 中国学校卫生, 2024, 45(6): 854-858, 863. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2024187 HU D Z, WANG L, DUAN W J, et al. Construction and evaluation of risk prediction model for non-suicidal self-injury of middle school students[J]. Chin J Sch Health, 2024, 45(6): 854-858, 863. (in Chinese) doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2024187 [11] 刘爱妮, 罗宇, 张荣慧楠, 等. 童年不良经历和非自杀性自伤交互作用与初中生自杀相关行为的关联[J]. 中国学校卫生, 2024, 45(7): 1026-1030, 1035. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2024200 LIU A N, LUO Y, ZHANG R H N, et al. Association of adverse childhood experiences and non-suicidal self-injurious interactions with suicide-related behaviors in junior high school students[J]. Chin J Sch Health, 2024, 45(7): 1026-1030, 1035. (in Chinese) doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2024200 [12] 潘婵, 刘晓容, 石相孜, 等. 基于机器学习构建贵州省大学生非自杀性自伤行为的预测模型[J]. 中国学校卫生, 2023, 44(8): 1198-1202, 1206. doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2023.08.018PAN C, LIU X R, SHI X Z, et al. A machine learning-based predictive model of non-suicidal self-injurious behavior among college students in Guizhou Province[J]. Chin J Sch Health, 2023, 44(8): 1198-1202, 1206. (in Chinese) doi: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2023.08.018 [13] 张萌萌, 杨舒然, 柯强, 等. 校园欺凌与攻击性行为对青少年非自杀性自伤的双重影响: 一项横断面研究[J]. 同济大学学报(医学版), 2024, 45(2): 263-272.ZHANG M M, YANG S R, KE Q, et al. Relationship of school bullying and aggressive behavior with non-suicidal self-injury among adolescents[J]. J Tongji Univ(Med Sci), 2024, 45(2): 263-272. (in Chinese) [14] 王璐, 胡达振, 段文静, 等. 江西省中学生被欺凌与非自杀性自伤的关系: 社会支持和心理韧性的链式中介作用[J]. 现代预防医学, 2024, 51(16): 2998-3003.WANG L, HU D Z, DUAN W J, et al. Association between bullying victimization and NSSI in secondary school students in Jiangxi Province: the chain-mediated role of social support and resilience[J]. Mod Prev Med, 2024, 51(16): 2998-3003. (in Chinese) [15] EPPELMANN L, PARZER P, SALIZE H J, et al. Stress, mental and physical health and the costs of health care in German high school students[J]. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2019, 29(9): 1277-1287. [16] KLONSKY E D. The functions of self-injury in young adults who cut themselves: clarifying the evidence for affect-regulation[J]. Psychiatry Res, 2009, 166(2/3): 260-268. -

下载:

下载: